電圧上昇抑制で発電量低下

『発電量が3~4割ほど低下している』ということで点検のご依頼をいただき、4月中旬に中部地方の住宅点検に行って参りました。

事前にお客様よりヒヤリングを実施したところ、連系より13年ほど経っている設備だということが分かりました。機器類の不具合も疑われましたが、時期的に電圧上昇抑制が働いている可能性もあると感じたため、天気の良い日に点検を実施させてもらうことにしました。

天気予報通り、点検日当日は快晴でとても気持ちの良い青空が広がっておりました。

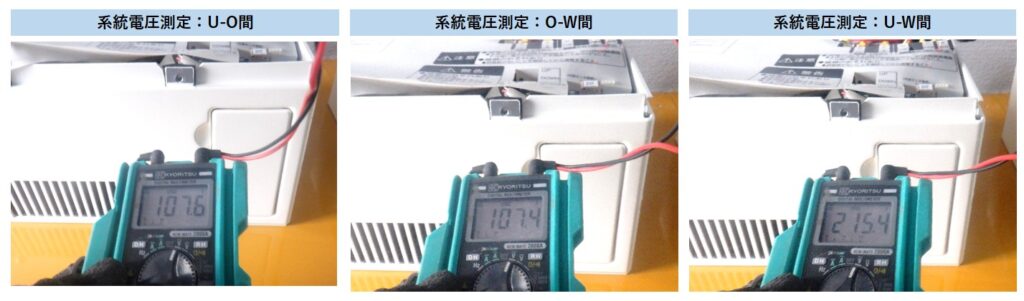

開放電圧・インピーダンス測定や絶縁抵抗測定、各回路の電流値測定や目視点検など各項目の点検を実施していきますが異常は見受けられません。となると、電圧上昇抑制が原因か?と思いながら系統電圧を測定してみると…

U-O間:107.6V・O-W間:107.4V・U-W間:215.4Vと、とても高い電圧になっていました。

PCSの機種によっては、電圧上昇抑制が働いている間に表示でお知らせしてくれたり、累計の電圧上昇抑制時間が表示されたりと確認が出来ますが、残念ながら今回の機種はそれらの表示がされない機種でありました。しかし、複数台設置されているPCS全台で同程度の系統電圧が出ていたため、電圧上昇抑制で発電量が低下している可能性が高いと考えました。

また

そもそも、電圧上昇抑制とはどのようなものでしょうか…?

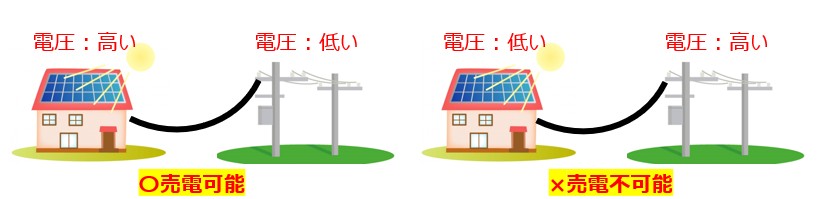

電気は水のように高いところから低いところにしか流れないという性質を持ちます。つまり、太陽光で発電した電気を電力会社に売る際には、系統側(電力会社)の設備と家をつなぐ電線の電圧を家の電圧よりも低くすることで電気を逆流させて、電気を売ることになります。これが売電の仕組みとなります。

系統電圧は電気事業法により、標準電圧100Vの場合は101V±6V以内、標準電圧200Vの場合は202V±20V以内を保つよう定められております。

太陽光で発電された電力を売る場合は、PCSで電圧を高めることになります。しかし、上記に記載した通り法律によりPCSで高められる電圧の上限が107Vと定められているため、108V以上まで電圧を高めることができません。

仮に電線内の電圧が101V、PCSの電圧が107Vであれば売電を行うことができますが、電線内の電圧が107Vになると、電圧の高低がなくなり、売電が出来なくなってしまいます。

電気事業法に抵触しないために逆潮流(売電)をするPCSは系統電圧が上昇し過ぎないように抑制制御を行うことが義務付けられています。これは、頻繁に電線の電圧が変化することを抑制して、家庭などにある各種電気製品の故障や寿命低下を防ぐのに大切な役割です。

電圧上昇抑制が起こる原因としては、下記のようなものが挙げられます。

①発電量が増える(供給が多い)

②近隣に発電設備がたくさんある(供給が多い)

③冷暖房など電気の使用が少ない(需要が少ない)

④近隣に工場など電気をたくさん使う施設がある(稼働停止時の需要が少なくなる)

この他にも、系統側(電力会社)のトランスと呼ばれる設備から遠いことなどが原因となることがあります。

私たちが点検前のヒヤリングで『時期的に電圧上昇抑制が働いている可能性がある』と思ったのは、①発電量が増える時期であったこと。③気温が高く/低くなく、冷暖房を使用しない時期であったこと。この2点がありました。

電圧上昇抑制の対策としては、主に2つになるかと思います。

①電力会社に電圧上昇抑制が働いていて売電量が減っている旨を相談をする。

PCSの設定値を変更したり、トランスを新設したりと対策を取ってくれる可能性があります。

②蓄電設備を導入する

発電した電気を売るのではなく、蓄電池に貯めて自分で使う方法です。売電収入は無くなってしまいますが、電気を購入する量は減るので、電気代の削減になります。

まずは、太陽光発電設備を設置した業者様にご相談して電力会社に相談されることをお勧めします。

株式会社correctでは、今までの経験をもとにお客様のお困り事を解決するお手伝いをさせていただきます。

太陽光発電設備の事で何かございましたら、是非問い合わせフォームからお問い合わせください。